2022-11-10

排污许可制是国家法律规定的固定污染源环境管理的核心制度,是推动落实排污单位治污主体责任和改善生态环境质量的重要举措。深化排污许可制改革是坚持和完善生态文明制度体系、推进环境治理体系和治理能力现代化的重要内容。

2016年11月10日,国务院办公厅印发了《控制污染物排放许可制实施方案》〔详见:《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)〕。控制污染物排放许可制(以下简称“排污许可制”)被确立为依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度,改变以往单纯以行政区域为单元分解污染物排放总量指标的方式和总量减排核算考核方法,目标在于逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变,并将控制的范围逐渐统一到固定污染源。

根据排污许可制要求,新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证,环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证,其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污,不得无证排污;若排放情况与排污许可证要求不符的,应及时向生态环境部门报告。

排污许可证中明确许可排放的污染物种类(主要包括大气污染物、水污染物,并依法逐步纳入其他污染物)、浓度、排放量、排放去向等事项,载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号)要求,经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目,纳入排污许可管理范围。地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对企事业单位有更加严格的排放控制要求的,应当在排污许可证中予以明确。

2019年8月22日,生态环境部发布了《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》(生态环境部令第7号),对部分规章作出了废止、修改等处分,其中包括对原环境保护部于2018年1月10日公布的《排污许可管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)进行修改。

根据《管理办法》,纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称“排污单位”)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证;未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位,暂无需申请排污许可证;同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位,应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义,分别向生产经营场所所在地有核发权的生态环境主管部门申请排污许可证。排污许可证自作出许可决定之日起生效。首次发放的排污许可证有效期为三年,延续换发的排污许可证有效期为五年。

排污单位生产经营场所所在地设区的市级生态环境主管部门负责排污许可证核发;地方性法规对核发权限另有规定的,从其规定。若排污单位存在生产经营场所和排放口分别位于不同行政区域的情形,生产经营场所所在地核发生态环境部门在核发排污许可证前,应征求其排放口所在地同级生态环境主管部门意见。

对存在下列情形之一的排污单位,生产经营场所所在地核发生态环境部门不予核发排污许可证:

有下列情形之一的,核发生态环境部门或者其上级行政机关,可以撤销排污许可证并在全国排污许可证管理信息平台上公告:

排污单位的污染物许可排放量确定依据如下:

核算依据:污染物排放量的排污系数和物料衡算方法

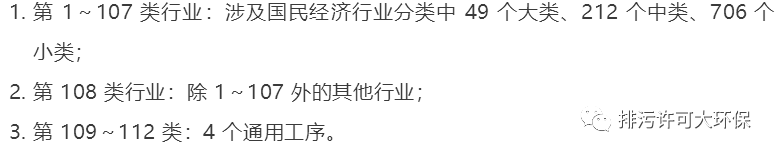

生态环境部于2019年12月20日公布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(以下简称《分类管理名录》),《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》同时废止。

根据《分类管理名录》,固定污染源排污许可管理分为以下三种类型:

《分类管理名录》中的行业类别划分与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)相衔接。

《分类管理名录》第 1~107 类行业中按照通用工序管理的排污单位,只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证,不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。

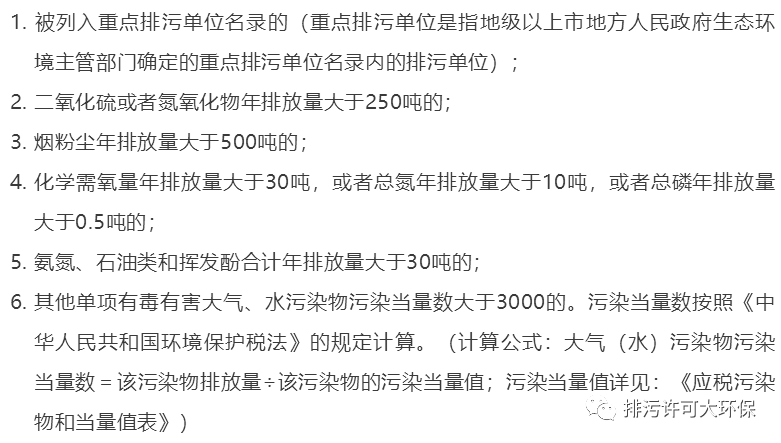

《分类管理名录》第108类行业中按照通用工序管理的排污单位,只需对其涉及的通用工序申请领取排污许可证或者填报排污登记表,不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。除非存在下列情形之一,才需要也对其生产设施和相应的排放口等申请取得重点管理排污许可证:

同一排污单位在同一场所从事《分类管理名录》中两个以上行业生产经营的,申请一张排污许可证;如同时涉及重点管理的行业、简化管理的行业及登记管理的行业,重点和简化管理,只需从严申领一张重点管理的排污许可证,登记管理的内容在许可证的申请模块中进行补充登记即可。《分类管理名录》未作规定的排污单位,确需纳入排污许可管理的,其排污许可管理类别由省级生态环境主管部门提出建议,报生态环境部确定。

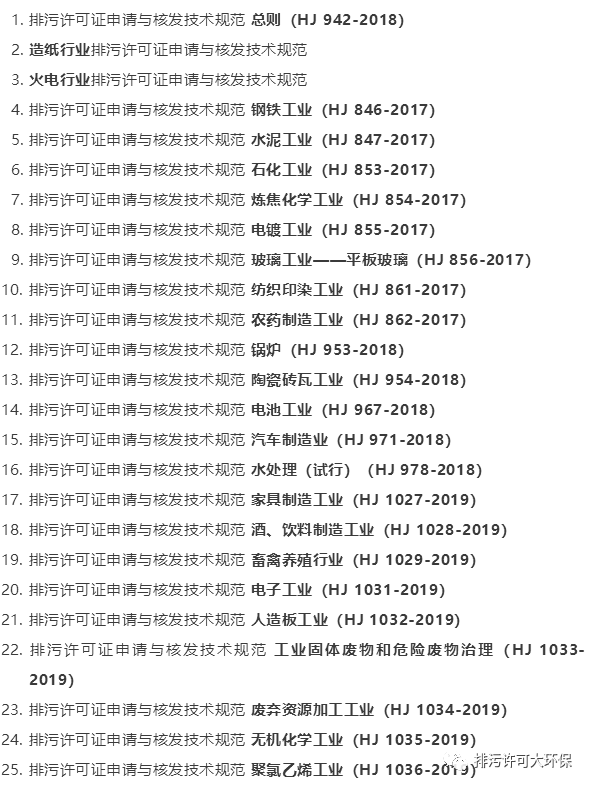

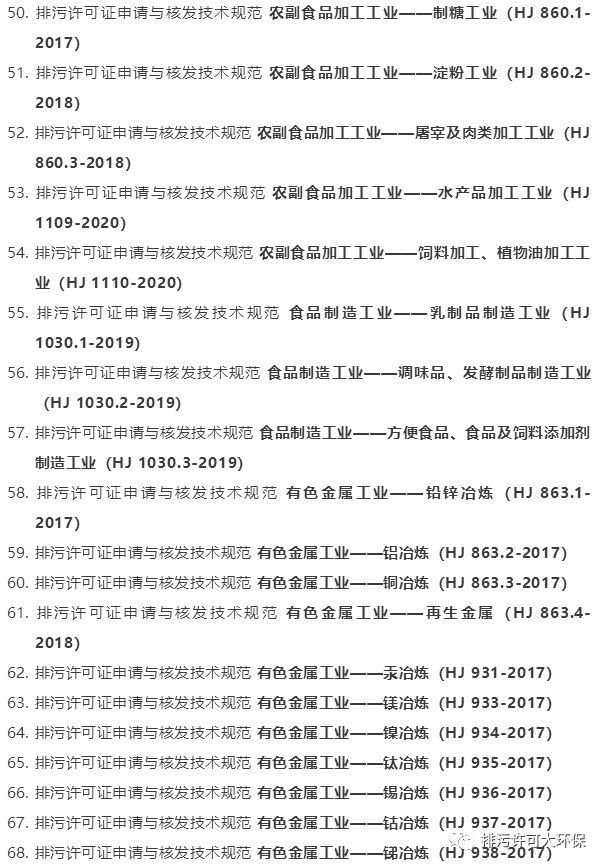

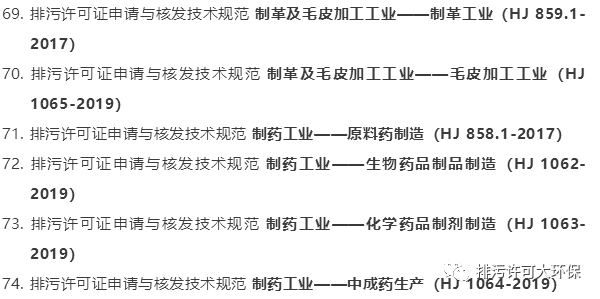

排污许可制技术体系主要由排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染源源强核算技术指南、污染防治可行技术指南四大类构成。其中,排污许可证申请与核发技术规范是排污许可制技术体系的核心。现行的《排污许可证申请与核发技术规范》共74个,详细名录如下:

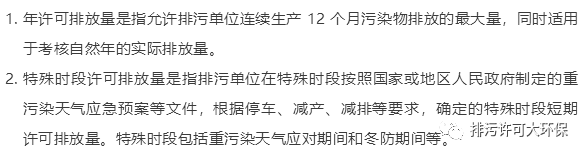

许可排放限值包括污染物许可排放浓度(速率)和许可排放量。其中,许可排放量包括年许可排放量和特殊时段许可排放量:

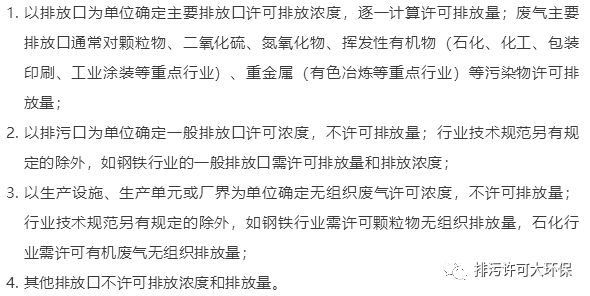

对于大气污染物:

若执行不同排放浓度的多台生产设施或排放口采用混合排放方式排放废气,且选择的监测位置只能监测混合废气中的大气污染物浓度,应根据污染物排放标准要求确定许可排放浓度。若污染物排放标准中无混合排放浓度确定要求的,则应执行各限值要求中最严格的排放浓度。

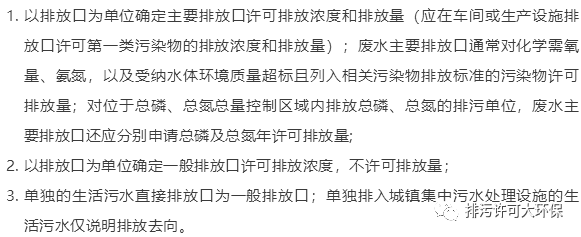

对于水污染物:

若排污单位生产设施为两种及以上工序或同时生产两种及以上产品,可适用不同污染物排放控制要求或不同行业污染物排放标准时,且生产设施产生的污水混合处理排放的情况下,应根据污染物排放标准要求确定许可排放浓度。若污染物排放标准中无混合排放浓度确定要求的,则应执行各限值要求中最严格的排放浓度。

排放口

1、废水

废水排放口包括车间或生产设施排放口、废水总排放口。原则上涉及排放第一类污染物的车间或生产设施排放口以及纳入水环境重点排污单位名录中的排污单位废水总排放口为主要排放口,其他为一般排放口。

废水直接排放指排污单位直接向环境排放水污染物的行为;间接排放指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

公共污水处理系统指通过纳污管道等方式收集废水,为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构,包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域(包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等)废水处理厂等,其废水处理程度应达到二级或二级以上。

2、废气

废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力 10 t/h 及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力 10 t/h 及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源,其对应的排放口为主要排放口;主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源,其对应的排放口为一般排放口;公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。

废气有组织排放指大气污染物经过排气筒排放,无组织排放指大气污染物不经过排气筒的无规则排放;行业排放标准另有规定的除外,如《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中规定无组织排放源指没有排气筒或排气筒高度低于 15 m 的排放源。